Bajo el área sanitaria que se dio en llamar «salud mental» —una «falsa alianza de palabras» [1. Octave Mannoni. Freud. El descubrimiento del inconsciente, Nueva Visión, Buenos Aires, 1997, p. 97.]—, se cobijan y «especializan» diversas prácticas «psi»: entre ellas la psiquiatría, considerada una especialidad de la medicina y subordinada por tanto a ella, la psicofarmacología, la psicología, la educación social, etc., todas ellas con sus protocolos de intervención y regidas por manuales de categorización diagnóstica: el uso del término «salud mental» lleva implícita la idea de un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento protocolario psicofarmacológico y por tanto, la etiqueta «enfermedad mental».

Un caso clínico

Un joven que a la edad aproximada de 24 años comienza a mantener un intenso consumo de drogas, al punto que habitualmente abandona su lugar de trabajo dentro del horario laboral para desplazarse a un barrio del conurbano para adquirir sustancias, donde pasa temporadas viviendo. El joven termina siendo despedido de la empresa así como acumulando una cantidad de deudas a las que no pudo hacer frente. La familia desbordada por la situación recurre a diversos centros de internamiento y Comunidades Terapéuticas de los que el joven escapa una y otra vez. Ya en una situación médica límite, los padres acuden a consulta de un analista donde plantean el caso.

En la primera entrevista familiar, los padres se acusan mutuamente de la situación del hijo, que en una de sus salidas del centro donde estaba ingresado, tiene una primera entrevista con el analista a la que acude con sus padres. El paciente que está físicamente muy deteriorado, se muestra cordial con el terapeuta equipo pero irascible con sus progenitores. A partir de esa entrevista se acuerda con el joven tener una sesión semanal a la que acudirá puntualmente, hasta que después de un breve período de consumo intenso vuelve a instalarse en el poblado.

Los padres no lo localizan durante unas tres semanas; pasadas éstas el joven llama al analista pidiendo retomar las sesiones en las cuales relata con detalle los acontecimientos en los que en los últimos años se vio envuelto: pequeños hurtos en tiendas e incluso ejerciendo de conductor de toxicómanos con el vehículo que aun poseía, lo que se conoce en España como «kundero».

El paciente relató como en los centros de tratamiento era sometido a «interrogatorios» y prácticas en grupo de usuarios donde debía «confesar» su mala conducta y cómo los propios usuarios de los mismos ejercían funciones de vigilancia y control.

«Yo necesito hablar y que me escuchen, no que me vigilen», llegó a afirmó en una de sus sesiones. Más allá de la necesidad de dichos centros de internamiento comunitario para algunos casos límite, para este joven no parecía ser el lugar más adecuado.

En otra sesión el paciente hace mención de una frase que su padre le había dicho en cierta ocasión: «cuando seas padre, cosa que dudo, sabrás de lo que te hablo». El joven escuchó atónito esta frase y se preguntó «¿qué me quiso decir mi padre?, ¿que siempre seré un hijo?, ¿qué si no soy padre no tendré palabra?».

Frases del estilo pueden enredarse en el psiquismo de un sujeto pudiendo generarle confusión y ambigüedad de la devaluada figura paterna. Es habitual escuchar este tipo de frases dichas por progenitores y figuras de autoridad, que no necesariamente generarán problemáticas psíquicas en quienes las escuchen. Pero en el caso de que así fuera, dichas frases instaladas en el psiquismo no pueden ser deconstruidas con psicofármacos, ni tampoco atosigando al paciente con consejos pseudoterapéuticos del orden «debes trabajar», «las drogas son malas» o los clásicos «debes poner voluntad» o «es necesario que trabajes tu autoestima», o diciéndole que es un «drogodependiente» —esto es, un «enfermo mental»—.

Exceso de diagnósticos

Cuando se habla de salud mental se pone en juego lo que en términos jurídicos compete al llamado orden público, orden que abarca cuestiones de seguridad y de sanidad públicas en una sociedad. Es la administración pública la encargada de prevenir desde accidentes naturales u ocasionados por sus ciudadanos, así como epidemias e intoxicaciones alimentarias. El mantenimiento del orden público implica poner límites a los ciudadanos por el bienestar común: exceso de ruidos, control de velocidad, etc.

Por tanto si un ciudadano se desenvuelve y desplaza dentro del orden establecido sea por la ciudad, el barrio o pueblo donde resida, podemos decir que en el ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones responde a los preceptos del orden público y si trabaja y es productivo, cumple con creces los requisitos para considerar de que goza de una buena salud mental. Pero sabemos de personas que por sí solas no pueden desplazarse ni salir a la calle, ni trabajar, pero que no alteran el orden público, personas que requieren y demandan otro tipo de intervención por parte de las administraciones que éstas en muchas ocasiones no brindan o no pueden brindar.

La persona diagnosticada de una enfermedad mental puede perder parte de su capacidad de obrar, conservando en cambio su capacidad jurídica, y según el grado de discapacidad que se considere que presente, podrá ejercer algunos derechos y otros no. De este modo el derecho del sujeto queda suspendido, en parte o totalmente, por el tiempo que los jueces, médicos y la familia del paciente determinen.

Un psicoanalista puede trabajar en el ámbito de la salud mental como cualquier otro trabajador del sector, pero podemos considerar que el psicoanálisis no se ocupa de la salud mental. Esto se debe a que el psicoanálisis se dirige, como práctica, a sujetos con pleno derecho de decidir, construir o postergar un proyecto de vida.

El psicoanalista, terapeuta, acompañante terapéutico que responde a los conceptos y preceptos psicoanalíticos debe estar muy atento a no quedar absorbido o atrapado en las prácticas de control, vigilancia y castigo que habitualmente se utilizan en las intervenciones en salud mental. Puede realizar su trabajo de acompañamiento en una comunidad terapéutica o en una unidad hospitalaria, o en prisiones, lugares todos donde los derechos de los residentes quedan en parte suspendidos.

Definición de Salud Mental: la O.M.S.

La Organización Mundial de la Salud [O.M.S.], define la salud mental «como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, pudiendo afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad»; [2. Fuente: O.M.S., http://www.who.int/features/qa/62/es/index.html.] a esto se añade la definición general de salud, que la O.M.S. considera «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Ya Freud, que no hacía una distinción radical entre enfermedad y salud psíquica, había enunciado que:

» Del mismo modo que entre salud y enfermedad no existe una frontera definida y sólo prácticamente podemos establecerla, el tratamiento no podrá proponerse otro fin que la curación del enfermo, el restablecimiento de su capacidad de trabajo y de goce. Cuando el tratamiento no ha sido suficientemente prolongado o no ha alcanzado éxito suficiente, se consigue, por lo menos, un importante alivio del estado psíquico general, aunque los síntomas continúen subsistiendo, aminorada siempre su importancia para el sujeto y sin hacer de él un enfermo. [3. Sigmund Freud. «El método psicoanalítico», Obras Completas, Biblioteca Nueva, Madrid, 1987, p. 2107. Las citas de los textos de Freud se harán según la edición de sus Obras Completas, traducidas por Luis López-Ballesteros y de Torres, Biblioteca Nueva, Madrid, 9 vols., 1987.]

Separación de bienes e hijos

Ahora bien, pongamos como ejemplo el caso de una pareja que decide separarse y recurre a diferentes puntos de asesoramiento que le brinda la comunidad. La separación desemboca en un pleito por ver quien se queda con la casa, con los hijos, acabando entre órdenes de alejamiento, visitas a los hijos a través de un mediador o un punto de encuentro que determine el juez o asociación de ayuda a padres o madres, y termine con los hijos menores de edad declarando ante dicho juez para decir a quién prefieren o que padre los quiere más.

¿Podríamos afirmar que la salud mental de estos padres es buena? Jurídicamente sí, ya que estos padres saben contratar letrados, desplazarse por la ciudad, pedir permisos en sus trabajos así como dejar a sus hijos con terceros. [4. Aquí consideramos válida una aclaración: que los hijos hayan tenido que pasar por situaciones de este tipo, bastantes habituales por otra parte en nuestra sociedad, no implica necesariamente que queden atrapados en un trauma posterior, ya que la «insondable decisión del ser» de la que hablaba Jacques Lacan puede desembocar que de adultos estos hijos piensen, reflexionen y conversen entre ellos y puedan elaborar el entramado que armaron sus padres. Referencia: Jacques Lacan, «Acerca de la causalidad psíquica», Escritos 1, Siglo XXI, México, 1988, p. 168.]

Este ejemplo real y recurrente muestra la diferencia que puede llegar a existir entre el concepto jurídico de salud mental y otro más sutil, el que contempla la teoría psicoanalítica.

La advertencia de Pavlov

Los animales, además del hombre, tienen «mente», ya que en el momento en que un ser vivo tenga un aparato sensorial por rudimentario que sea (visión, audición, olfato, tacto) habrá necesariamente un procesamiento neuronal (mental): la información que recibe el aparato sensorial requiere ser procesada para manejarse en el mundo y responder en él.

De este modo lo «mental» se sostiene en los órganos del sistema nervioso. Recordemos los maravillosos trabajos de Iván Pavlov sobre los «reflejos condicionados», [5. Ivan Pavlov. Los reflejos condicionados, Ediciones Morata, Madrid, 1997.] que el propio Freud reconoce como tales, en los que se describe el modo en que un estímulo independiente [EI] que se presenta a un animal —la comida— produce la salivación de éste; luego, al asociar la comida a otro estímulo inicialmente neutro —por ejemplo un sonido— éste pasa a ser un estímulo condicionado [EC] que producirá el mismo efecto en el animal —salivación— que el estímulo independiente.

Pero esto en el ser humano no es siempre así, como el propio Pavlov advierte:

» Si los conocimientos obtenidos en los animales superiores relativos a las funciones del corazón, estómago y de los demás órganos, tan semejantes a los del hombre, sólo se deben aplicar a éste con precaución, confirmando constantemente la analogía efectiva de la actividad de dichos órganos entre los animales y el hombre, qué cuidado más intenso no será necesario desplegar para el traspaso al hombre de los conocimientos exactos científico-naturales de la más elevada actividad nerviosa, obtenidos por primera vez sobre los animales, desde el momento en que, precisamente por esta actividad, se destaca el hombre de modo tan sorprendente de los demás animales, se coloca a una altura tan inconmensurable sobre todo el mundo de los seres vivos que le rodean. Sería una gran ligereza considerar estos primeros pasos en el estudio de la fisiología de la corteza cerebral como capaces de resolver los problemas intrincados de la alta actividad psíquica del hombre, cuando de hecho, en el momento actual, no es posible aplicar, sin más ni más, los resultados obtenidos en los animales al hombre.» [6. Ibídem. p. 409.]

La noción de «inconsciente»

Los procesos del aparato psíquico humano no se reducen a un encadenamiento causal entre estímulos y respuestas, hay algo que va más allá de lo «mental» y que Freud, basándose en los trabajos de Theodor Lipps, entre otros, llamó inconsciente, una noción, un concepto «metapsicológico» que ya Nietzsche, Schopenhauer, Platón…, cada uno a su modo, habían intuido.

Hoy día la psiconeurofisiología y la psicofarmacología parecen retornar a un punto anterior al de la teoría freudiana, teoría que produjo una ruptura radical con la idea de la primacía de la conciencia, sin duda sobredeterminada en última instancia por la fisiología neuronal. Pero como advierte Pavlov, no es posible aplicar sin más los resultados obtenidos en los experimentos con animales al hombre: el animal no humano «se pega a la realidad y no goza de ninguna distancia respecto a ella». [7. Alphonse de Waehlens, Heidegger, Losange, Buenos Aires, 1955, p. 39.]

El animal es un ser de urgencia, mientras que el hombre puede, aunque no siempre, ser un ser de espera.

Tomemos como ejemplo la reacción ante un eclipse de sol: para un animal, lo real del fenómeno está pegado a la realidad —si oscurece a pleno día se irá a dormir—; en el hombre, en cambio, ese oscurecimiento inesperado puede producir un estado de angustia e incertidumbre, una dislocación del tiempo que intentará explicar de diferentes modos, atribuyéndolo por ejemplo a un castigo divino o, más adelante, otorgándole una explicación científica. En todo caso, es el lenguaje humano lo que proporciona sentido a ese fragmento de lo real.

En uno de sus últimos escritos Freud establece una clara definición del concepto de inconsciente:

» La cuestión de la relación del consciente con lo psíquico puede ser considerada ahora como establecida: la conciencia es sólo una cualidad o atributo de lo que es psíquico, pero una cualidad inconstante. Pero existe otra objeción que hemos de aclarar. Se nos dice que, a pesar de los hechos que hemos mencionado, no es necesario abandonar la identidad entre lo que es consciente y lo que es psíquico; los llamados procesos psíquicos inconscientes son los procesos orgánicos que desde hace tiempo se ha reconocido que corren paralelos a los procesos mentales. (…) la conciencia sólo puede ofrecernos una cadena incompleta y rota de fenómenos. (…) Ni es necesario suponer que esta visión alternativa de lo psíquico sea una innovación debida al psicoanálisis. Un filósofo alemán, Theodor Lipps, afirmó con la mayor claridad que lo psíquico es en sí mismo inconsciente y que lo inconsciente es lo verdaderamente psíquico.

» El concepto del inconsciente ha estado desde hace tiempo llamando a las puertas de la psicología para que se le permitiera la entrada. La filosofía y la literatura han jugado con frecuencia con él, pero la ciencia no encontró cómo usarlo. El psicoanálisis ha aceptado el concepto, lo ha tomado en serio y le ha dado un contenido nuevo. Con sus investigaciones ha llegado a un conocimiento de las características de lo psíquico inconsciente que hasta ahora eran insospechadas y ha descubierto algunas de las leyes que lo gobiernan. Pero nada de esto implica que la calidad de ser consciente haya perdido su importancia para nosotros. Continúa siendo la luz que ilumina nuestro camino y nos lleva a través de la oscuridad de la vida mental. Como consecuencia del carácter especial de nuestros descubrimientos, nuestro trabajo científico en la psicología consistirá en traducir los procesos inconscientes en procesos conscientes, llenando así las lagunas de la percepción consciente… [8. Sigmund Freud. «Algunas lecciones elementales de psicoanálisis», O.C., p. 3423.]

Las ciencias exactas tienen definido o al menos acotado su objeto de estudio e investigación. Pero en el caso de las prácticas dedicadas a la «salud mental» ¿cuál sería dicho objeto? Los manuales técnicos académicos nos indican que el mismo sería la conducta de los individuos y su adaptación, normalización o control, encontrándose en ellos clasificaciones de psicopatologías y técnicas de intervención, así como la indicación de la farmacología pertinente para cada una de dichas patologías. Todo esto bajo un modo de diagnóstico e intervención estandarizado.

Otro ejemplo de abuso diagnóstico

Tomemos otro caso extraído de la clínica cotidiana:

Caso A:

Un sujeto llega a consulta con un «diagnóstico» previo de hipomanía. El paciente relata que estuvo ingresado en diferentes unidades hospitalarias de psiquiatría y en dos pisos tutelados. Los síntomas, tal como el sujeto comentó en las entrevistas preliminares, así como corroboraron miembros de su familia y el psiquiatra de referencia, consistían en presentar una actividad laboral incansable y a un ritmo fuera de lo habitual que sólo le requería unas pocas horas de reposo para luego retomar nuevamente. Dicha actividad era productiva, esto es, centrada en su trabajo, que consistía en la gestión de un negocio familiar. Actividad productiva pero frenética que desbordó al sujeto dando comienzo a un período de consumo de ansiolíticos y somníferos, según diversas prescripciones médicas, así como a un largo recorrido por psiquiátricos y pisos tutelados.

Caso B:

Otro sujeto llega a la misma consulta con el mismo diagnóstico de hipomanía. En este caso el sujeto realizaba compras de objetos innecesarios poniendo en peligro el patrimonio y la economía familiar. Este segundo paciente recibió el mismo diagnóstico y un tratamiento farmacológico y psiquiátrico similar al anterior. En el primer caso, el sujeto «hipomaníaco» desarrollaba aplicaciones informáticas en un tiempo menor al que cualquier profesional especializado emplearía. El segundo, que era un directivo de un empresa, dilapidaba su patrimonio sin descanso. El programador informático fue tratado como un enfermo, sin considerar que quizá detrás de ese torbellino de actividad galopaba un deseo desbordado que el sujeto necesitaba —puesto que manifestaba querer salir de esa situación— a través de un trabajo clínico adecuado, encauzar, al modo en que se construye un dique en un río caudaloso que con los mecanismos adecuados hará girar una turbina y producirá energía eléctrica.

Tratar todos los casos de igual manera sin tener en cuenta qué está en juego en cada sujeto y qué lleva a cada uno a construir una sintomatología determinada, sólo conduce a una práctica clínica de una ética al menos dudosa que desemboca en una precipitación diagnóstica y a encasillar al paciente en una etiqueta y pretender «curarlo» farmacológicamente.

Medicalización generalizada de la población

Asistimos en las últimas décadas, de la mano del avance tecnológico de las disciplinas y especialidades médicas, a una operación de medicalización generalizada de la población por parte de las prácticas «psi», incorporadas a la medicina, reduciendo los malestares anímicos a causas biológicas en base a modelos biomédicos que no consideran los aspectos y problemáticas históricas de los pacientes, ni los conflictos familiares, sociales, económicos.

De este modo la psiquiatría —y la psicología que a su vez pretende pertenecer al campo de las profesiones sanitarias— se reduce a ser una rama de la medicina, haciendo hincapié en el diagnóstico y el tratamiento farmacológico que emerge de él donde, en la mayoría de las ocasiones, la invención del fármaco precede al propio diagnóstico, es decir, se desarrolla un psicofármaco y luego se busca su aplicación.

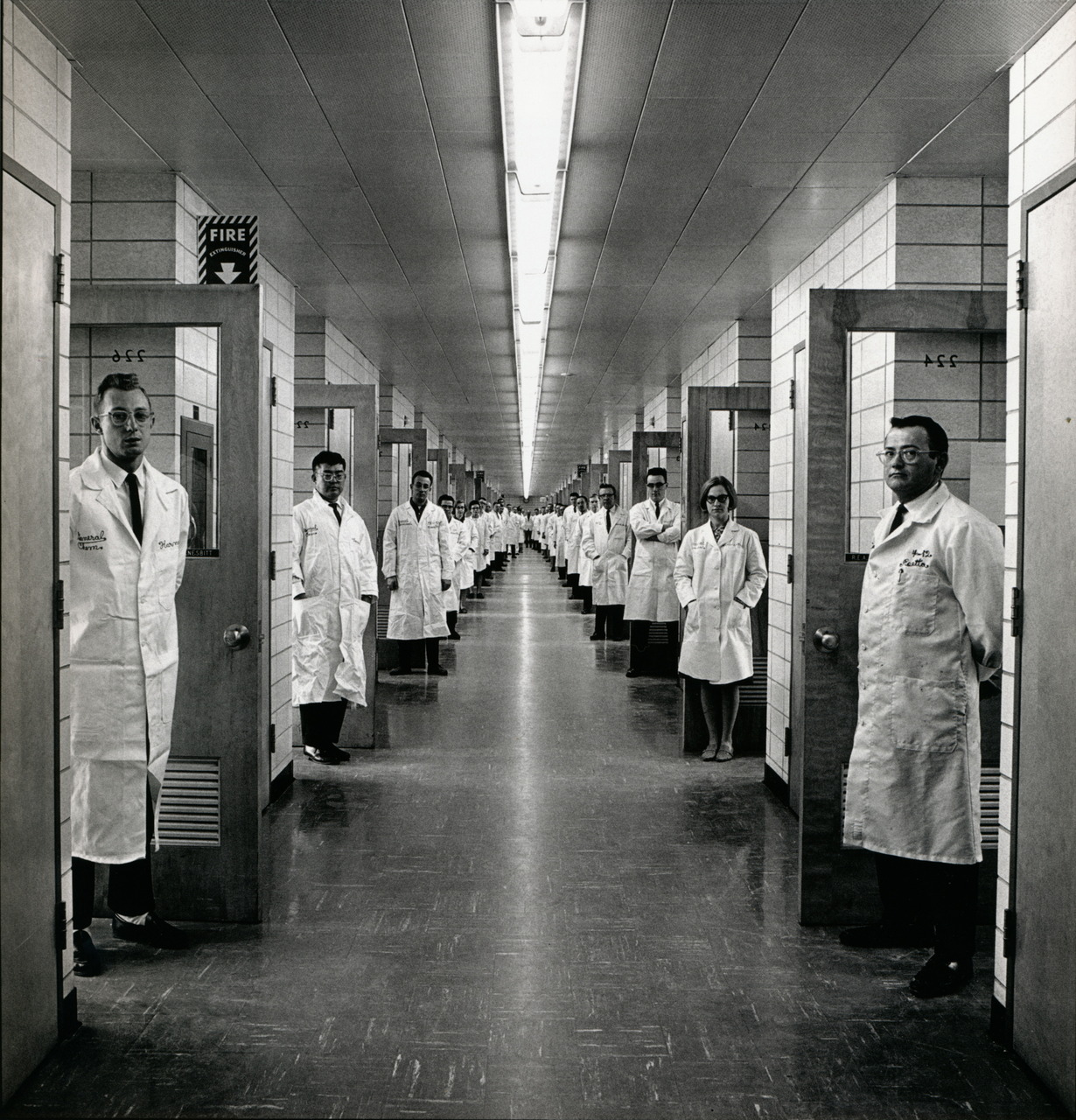

En el ámbito institucional, la asistencia psiquiátrica manifestó en el marco de diversos procesos de reforma desde los años sesenta, una transformación que posibilitó desplazar la intervención psiquiátrica clásica desde las instituciones de ingresos y reclusión generalizada a las unidades y pabellones de psiquiatría en los hospitales generales y a la atención ambulatoria mediante centros de día y centros de salud mental.

Sin embargo este proceso ha quedado detenido y no ha experimentado un avance a prácticas que contemplen una atención al paciente más allá de lo médico, lo farmacológico y lo asistencial, pese a las sucesivas reformas de las leyes de salud mental en diferentes países.

Curiosamente la teoría de Pavlov fue presentada como un mero reduccionismo fisiológico por sus propios seguidores y la psicología conductista, ocultando la importancia que el fisiólogo ruso dio al lenguaje y a la palabra como característica específicamente humana:

«(…) el lenguaje constituye nuestro segundo sistema de señalización de la realidad [el primero lo constituye el sistema sensorial que compartimos con los animales no humanos], que es específicamente humano y consiste en la señal de las señales primarias [sensoriales]. En parte, las múltiples excitaciones que recibimos a través del lenguaje nos han alejado de la realidad, lo que debemos recordar siempre para no permitir que se deformen nuestras relaciones con ella.» [9. Ivan Pavlov, cit. por José María López Piñero en Del hipnotismo a Freud, Alianza, Madrid, 2002, p. 143.]